|

|||||||

|

|

|||||||

|

|||||||

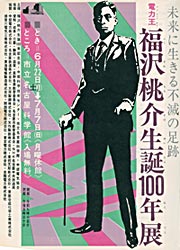

| そこはプラットホームの上。駅の喧騒の中、新進気鋭の電気技術者に向かって、その男はある指令を言い渡す。 「余剰電力5000キロワットの利用策について調査せよ。」 この一言に端を発し、日本における特殊鋼電気製鋼の道が拓かれた。つまりは、大同特殊鋼へと続く歴史が、ここからスタートしたのだ。大正3年10月21日のことである。その一言を告げたのは、当時水力発電による電力開発事業に成功し、押しも押されもせぬ実業家となった福沢桃介その人である。類まれなる才能で株を操る “希代の相場師”から一心に電力事業に情熱を注ぐ“電力王”へと転身を遂げた創業者 桃介の姿に、創業以来90年の時を経て、今もなお大同に息づくパイオニア精神と独創開発のルーツを垣間見る。そこで今回のフロンティアDでは、電気製鋼のルーツ、日本初の工業用アーク炉誕生の軌跡を追うと共に、創業者 福沢桃介の半生に大同のルーツを探ってみたい。 |

|||||||

故に自分は大金持ちになれず“不仕合(ふしあわせ)”だと語る桃介。本格的な事業に乗り出す直前、明治44年ごろに刊行された自書『桃介式』の一節である。庶民の感覚では到底理解を超えるなんとも贅沢な悩みではあるが、この“単なる金儲け”に感じる退屈が後の偉大な実業家を育むキーワードだったのかもしれない。 桃介という人物は幼いころから神童振りを発揮し、中学時代の恩師の推薦を受け慶応義塾に進学。福沢諭吉の娘に見初められたことをきっかけに、福沢家へ養子に入っている。その後、22歳で北海道炭鉱鉄道に入社し営業担当として才腕を振るう。しかし27歳のとき、当時は不治の病であった結核に侵され、病床に臥すことに。常人なら生きる気力を保つだけでも容易ではないのだが、そこは独立自尊の精神を重んじる桃介のこと。そんな状況の中でも療養中の生活費をすべて養父(福澤諭吉)に世話になるのは忍びないと考え、株式投資をはじめるのだ。そこからは、病床での徹底研究の成果と天性の才能を充分に発揮し、相場師としての頭角を現し始め、さらに病が回復した後には、“成金”という言葉を世に生み出すほどの財を成していた。 一躍して大金を手にし、青年投資家となった桃介のもとには政治家や財界人が事業の勧誘等に連日列をなして訪ねるようになり、その誘いを受けて農場、鉱山、紡績など様々な企業に投資したようだ。ではその桃介がなぜ、順風満帆の投資家人生から、波乱の実業家の道へ踏み出したのであろうか? その理由のひとつに先の桃介の言葉があるのではなかろうか?さらに桃介宅を訪れる中には、彼のこの“金儲けの退屈”を煽る者がいたのである。桃介が水力開発に情熱を注ぐよう懇請し、勧誘した1人の男。当時、逓信大臣を務めていた後藤新平である。 「金を貯めるだけならちっとも尊敬しない。事業をやれ。国家的な事業をやりなさい。」 水力発電の重要性を早くから認め、熱意に満ちて目的に邁進してきた後藤の猛烈な言葉に、日々物足りなさを実感していた桃介が痛く感銘を受けたことは想像に難くない。また一方で、『幾万の生霊が空に帰し、いかにも現世における人間の生命の脆くって果敢ないものであるを、今更のごとくまざまざと見せらるるにつけ・・・(福沢桃介翁伝)』と語るように、日清日露戦争を経て命のはかなさを知り、短い人生で相場にうつつを抜かしていたのでは何も残すことは出来ないと考え、自らのやるべきこと、進むべき道に思い切って飛び込む必要性を強く感じていた。 |

|||||||

進むべき道のためには手段を選ばずとも思えるほど奔放に振る舞い、ある意味での冷酷無比を自認していた桃介であったが、電気事業を選択した理由は、後藤の熱心な説得と援助のほかには、“無機質な水や土砂が相手なら心痛めることもなかろう”というどこか可愛らしいものであった。 しかしながら、当然その決意は固く、単に金をつくるだけに終わらない国家的事業として水力開発を選んだ後は、その目標に向かってひたすら邁進する。 「燃える石炭はいつかは尽きる。それに対して水は無限だ。天地ある限り資源が尽きることは無い。」 桃介の水力発電への執念はすさまじく、方々で将来性を説き、自ら川をのぼり激流をわたって調査したという。その結果、水量が多く、勾配が急であること。電力の消費地に近いなどの理由から、ぜひともと桃介が惚れ込んだのが木曽川水系であった。 電気といえば火力発電と多くの人が信じていた時代。“石炭を焚かないでどうして電気ができるのか?”、“木曽川や天竜川から電気が起こるなんて”と地元の人々の不信感は募るばかり。 「桃介のあれは、正気の沙汰ではない。」 計画を耳にした親しい周囲の人々にさえ、嘲笑をもって酷評されたという。それでもこの頃の桃介には、この木曽川水系の水力開発の成功がはっきりと目に映っていたのだろうか。目標を遂行することに終始し、時にはその有無を言わせぬ傲慢さや、強行的な実行力がひんしゅくを買い、対立企業の差し向ける暴漢などに襲われそうになることもあったという。 しかし、桃介は決して屈することなく、そして周囲の予想を裏切り、その一大事業を遂に大成功に収めた。この世紀の水力発電の開発により、豊富で安い電力の供給が可能になったのである。これは、日本の近代産業発展を支える紛れも無い国家事業であった。ここにきて桃介は、“名の知れた虚業家”から“真の実業家”となり自らの夢をかなえたのである。それまでの投資家時代とは比べ物にならない労力を費やしながらも、単に金を生むだけでなく、国家的大事業をとひたすら目指す桃介のその姿勢は、“社会貢献”を経営理念に掲げる現在の大同の本質に通ずるのかもしれない。 |

|||||||